シリーズ『未来学の基礎と検証』第1回 - 1 (/4) 藤井論文、20年前の論文を読む

4月18日の産経新聞に、一つの面白い記事が出ていた。

4月18日の産経新聞に、一つの面白い記事が出ていた。

『世界移行期 Since1989』と題するシリーズの第5回目である。

記事は、今から20年前の4月に世界で何が起きていたかを回想する内容である。

特に私の興味をひいたのは1989年、

すなわち平成元年4月の時点では、多くの人々は、ソ連共産主義の崩壊を予測していなかった、という事実である。

記事は2つの興味深いエピソードに言及している。

1、ソ連のゴルバチョフ書記長(当時)外交による(平和攻勢)を強めていた。

4月6日にロンドンで、マーガレット・サッチャー英首相と会談している。

この記事を引用すれば

『強大な軍事力を保持しつつ、軍縮に積極姿勢を見せる「東」の指導者に対し、西側指導者は、真意を図りかね当惑もしていた。』

ということで、サッチャー首相もゴルバチョフの軍縮提案の真の意義を把握していなかったのであろう。

2、 4月28日、CNNテレビの録画取りで時のチェイニー米国防長官(ブッシュ・ジュニア政権の副大統領)は、ゴルバチョフ改革が失敗し、西側に対し、敵対的な新指導者が出現する、との見通しを公にした。

辣腕のチェイニー氏といえども、ソ連が崩壊しつつある現実を正確に理解していなかった、ということであろう。

このエピソードを読んで、急に、私自身が書いた昔の論文を思い出した。

確か、1989年(平成元年)に中央公論に書いた論文だったと思って書庫を探ったところ、その論文を発見した。

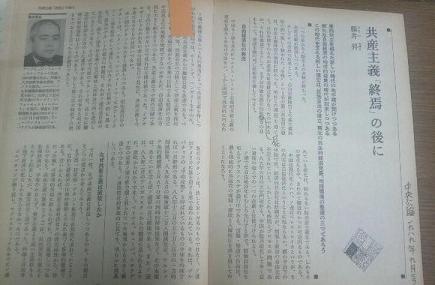

タイトルは、『共産主義「終焉」の後に』 (中央公論1989年9月号)

8月に発売された9月号に書いた論文だから、おそらく、1989年7月頃には執筆した論文であると思う。

この論文は、「厳喜」というペンネームを用いる前の本名の「藤井昇」の名前で書いたものである。

実はこの論文の中で、明確に、共産主義が終焉したことを宣言し、

その理由についても明確に解説し、その後の国際関係の課題についても見通しを発表している。

20年前に書かれた論文として、現在検証してみても、実に先見性のある論文として評価できるものと思う。

未来を予測するのは勿論難しいことだが、過去において私がどれだけ的確に未来を予測してきたかを、理解してもらえれば非常に嬉しい。

過去のこれだけの実績を元に、現在の私の未来予測が存在しているということを理解していただきたい。

20年前といえば、このブログの読者の中には、まだほんの子供だった人もいるはずである。

その人達にとっては、あまりに遠い過去のことであるかもしれない。

若い世代の人々にとっては、冷戦時代におけるソ連共産主義の脅威の大きさはとても想像が出来ないであろう。

その人達にとっては、共産主義なき世界が当たり前なのであって、共産主義崩壊がもたらした衝撃を想像することは、実感としてとても難しいと思う。

という事は、逆に、20年前の人々にとっては、厳然として存在するソ連共産主義が脆くも崩壊するなどという事は、とても想像すら出来ないことだったのである。

それだけに、共産主義が既に崩壊してしまったというこの論文の言明が如何に大胆であり、また、衝撃的なものであったか、を理解してもらえれば幸いである。

20年前の論文を再提出するのは、私が自らの先見の明を誇りたいからではない。

この論文を通じて、『未来予測とはどういうものなのか?』

特に、国際社会の構造変化を余地するとは、どういうことなのか?

を読者に感覚的に学んでもらいたいと思っている。

今から20年後の世界を予測するために、今、敢えてこの20年前の未来予測論文を、シリーズ4回に分けて、読者の目にお届けする次第である。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

※ 以下は、10ページの論文記事を4回に分けてお届けする第1回分である。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

タイトル 『 共産主義「終焉」の後に 』

(中央公論1989年9月号掲載論文より)

東西対立を越えた新しい時代の地平線が開けつつある

新たな自由経済の地球的発展の時代が到来しつつある

この時代を支える新しい理念は、民族自治の確立、南北の強制的経済発展、地球環境の整備の三つであろう

■ 一つの壮大な人類史上の実験が終わった。

共産主義が終焉しつつある。

そしてその当然の結果として、自由主義陣営と共産主義陣営の間で激しく戦われた“冷戦”という名の第三次世界大戦は、自由主義陣営の勝利に終わった。

実はこの家庭を通じて、自由世界そのものが重要な軌道修正を行ったのであるが、それは後述するとして、まずは冷徹な歴史的検屍官の目を持って、共産主義の死亡診断書を著してみよう。

【 1.自由経済化の奔流 】

中国もソ連も未だにマルクス・レーニン主義的共産主義の看板を降ろしたわけではない。

しかし両国で現実的に行われている変化は、紛れもない脱共産主義化である。

しかもその変化たるや、きわめて構造的かつ不可逆的なものである。

中国は現代化といい、ソ連はペレストロイカというが、その内実は自由経済化ということに他ならない。鄧小平治下の中国では、経済的自由化は結構だが、情報と政治の自由化は否定されている。

しかしこれも時間とプロセスの問題である。

89年6月の天安門事件も、中国が脱共産化してゆく長い道程の途上での一つの悲劇と位置づけられよう。

ソ連では自由経済化にむしろ先行する形で、情報自由化を唱えるグラスノスチが進行中である。言論・報道の自由は、最も根底的に共産党の専制・腐敗と人権抑制を突き崩してゆくことになろう。

ソ連の覇権主義という外的理由によって共産主義を押し付けられた東欧諸国では、ポーランド、ハンガリーを中心に、自由化という名の共産主義からの離脱は最も急速である。

ベトナム、キューバ等、民族自立の方便として共産主義を採用した国々でも、共産主義がその本来の目的である経済の自立や民族文化の発展を実現できないがゆえに、自由経済化の方向に大きく舵をきりつつある。

共産主義がその本来の目的である経済の自立や民族文化の発展を実現できないがゆえに、自由経済化の方向に大きく舵をきりつつある。

共産主義は今や裸の王様である。

子供の曇りのない目で見れば王様は裸であった。

イデオロギーにとらわれな虚心坦懐な目で見れば、共産主義も今や身にまとうものは何一つない。

米ソ間のデタントが大きく進展しつつある。

現在進行中のデタントは、ニクソン・キッシンジャー・コンビがプレジネフ・ソ連を相手にして遂行していたそれとは根本的に異なる。

現在のデタントの最大の特徴は、それがソ連社会自体の自由化、即ちソ連共産主義の自己解体と同時並行的に進行していることである。

その点で今回のデタントは、はるかに構造的に堅固な土台の上に進行中である。

それは異なる量大国間の緊張緩和以上のものであり、むしろ第三次大戦終了の始まりであると言った方が適切であろう。

現代のデタントは、決して米ソ対等のものではなく、ソ連がアメリカに膝を屈する形で進められている。

それは、ゴルバチョフの“平和攻勢”と呼ばれているものの中味を吟味すれば一目瞭然である。

88年12月の50万人兵力の一方的削減提案、89年5月の極東軍12万人削減発表、ワルシャワ条約機構軍とNATO軍の同時的解体提案など、その本質は、ありていに言えばソ連軍の自己解体である。

またソ連は、89年2月のアフガニスタンからの撤退に見られるように、東欧からばかりでなく、ベトナム、キューバ、ニカラグア等の従来ソ連の勢力圏と見られていた地域からも大きく撤退しつつある。

ソ連帝国は純軍事的に見ても、明らかに凋落しつつある。

【 2.なぜ共産主義は破綻したか 】

では一体、なぜ共産主義は終焉しつつあるのか。

その理由を三つの視点から考えてみよう。

まず第一は、軍縮・デタント推進の必然性に表れているように、自由主義経済の圧倒的優勢とそれに基づく軍事的優勢である。

言い換えれば、共産主義経済はその非生産性から、特に“冷戦”の軍事的負担に耐えられずに、自己崩壊しつつあるのである。

共産主義の教条(ドグマ)は、私的所有の廃止と計画経済が、平等のみならず、資本主義より高い生産性をもたらすと約束したが、事実は全く逆であった。

特権と非能率と地下経済の肥大しかもたらさなかったのである。

ゴルバチョフが繰り返し、マゾヒスティックなまでにソ連軍と同盟軍の自己解体を“平和攻勢”として提案し続ける理由はここにある。

ソ連は、まず過剰な軍事費負担から自己を解放し、人的資源を含むその経済資源を国内の経済再建に投入しなければならない。

そしてその過程で、デタント推進の“アメ”として西側から与えられる、技術と資本を最も緊急に必要としているのである。

他の共産主義国においても状況は似たりよったりである。

第二次大戦後の40年間にわたる、自由主義陣営の対共産主義陣営への戦略の基調を、若干の修正を伴った「封じ込め戦略」であったと規定することが許されるならば、「封じ込め戦略」は大略みごとにその歴史的使命を果たしたと言うことができよう。

「封じ込め戦略」の創案者、ジョージ・F・ケナンがかつて予測したごとく、共産主義は外部からの直接攻撃によってではなく、その内部から自壊作用が始まったのである。

第二の明白な理由は、共産主義が行ってきた自由の抑圧と人間性の圧殺である。

スターリン主義において、文化大革命において、56年のハンガリーにおいて、68年のチェコスロバキアにおいて、我々は共産主義独裁の残酷性をいやというほど見せつけられてきた。

人間の自由への希望は繰り返し否定され、人々は銃口の前に種子のように沈黙せざるを得なかった。

しかし専制がいかに強力に見えようとも、人間の自由への希求を圧殺し続けることは出来ず、ツンドラの凍土の下で眠っていた自由の種子にも終に芽をふく時が来た。

そして、抑圧の期間が長かった分だけ、一度始まった自由化への流れは強大である。

人々の自由への憧憬は徐々に水位を高め、今や堰を切り奔流となって流れ出したのである。

全体主義的な統制社会では、一度自由化への動きに弾みがつけば、もはやそれを逆転させることは不可能であろう。

共産主義とは、そもそも搾取なき平等社会のみならず、人間の権力疎外からの解放を目指した、より自由な社会を約束していたはずである。

たとえ一時的に“プロレタリア独裁”の期間を経なければならないにしても、最終的には資本主義社会よりも自由な社会が到来するはずであった。

少なくとも共産主義の教条(ドグマ)はそう教えていた。

ところが、現実に到来したのは、この上もなく不自由な官僚統制と、その不可避的随伴物である特権と腐敗であった。

現在、共産主義国以上に官僚主義的病弊が蔓延している国はない。

経済発展のみならず。人間の多方面の自由な発展の可能性についても、自由主義社会の方が、はるかに優れていることが証明されてきている。

科学・技術・芸術などの分野でも、共産主義国からは独創的な成果が実に乏しい。

科学技術の面では、ソ連を中心とする共産主義国家は常に自由主義諸国の後塵を拝し、それゆえにその方面のスパイ行為に熱心であった。

一時、人工衛星スプートニクの成功がその政治的宣伝と相まって、ソ連の科学技術の優秀性を証明するかのごとく喧伝されたことがあった。

しかし、これとてナチス・ドイツから盗んだロケット技術に接ぎ木をした類のものであり、アメリカが本格的に宇宙開発に乗り出すに従い、そのリードはたちまち逆転されてしまった。

一時は無敵を誇った大日本帝国海軍の零式艦上戦闘機が、アメリカ側の相次ぐ技術革新により、たちまち時代遅れとなっていった過程と酷似している。

人間性の自由な発展を阻害するような社会では、単発の発明や発見は有り得ても、これを長期的かつ体系的に発展させてゆくことは不可能である。

そもそも共産主義経済の生産性が低いのは、個人の自発性や創造性を充分に引き出し得ないからである。

これは科学者・技術者の創造性においてばかりでなく、末端の現場の労働者・農民の生産意欲においてもあてはまることである。

かつての農産物輸出国であったロシアは、共産主義ソ連となって、食糧輸入国に転落した。

ソ連共産党は70年にわたって異常気象への不満を訴え続けてきた。

ソ連農業を復活させ、恐らくは数年以内にソ連を穀物輸出国に転換させる確実な方策がある。

それは私的所有・私的経営を大胆に認めることである。

コルホーズ・ソホーズの解体は、中国の人民公社の解体以上の成果を挙げることであろう。

共産主義が終焉しつつある第三の理由、それは共産主義が民族主義を抑圧してきたことにある。

中国やソ連、キューバやベトナムのように内発的理由から共産主義の道を選んだ国々においてすら、共産主義は十分な民族主義の発展を許さなかった。

まして東欧やソ連、中国内部の少数民族のように、それを外的事情によって押しつけられた民族においては、共産主義は他民族支配と混合された、民族自立に対する強制支配機構以外の何物でもない。

チベット自治区600万人のチベット人は、亡命政府を有し、中国共産党支配からの独立を望んでいる。

共産国でほとんど初めて行われた自由選挙である89年6月のポーランドの上院選挙では、100議席中“連帯”は何と議席を獲得。

与党共産党は1議席しか得られなかった。

ソルジェニーツィンは、“ソ連”と“ロシア”を峻別することを要求する。

ロシアは民族と言語の名前であり、ソビエト連邦は共産主義国家の名称である。

今やソ連人口の半数は少数民族によって占められる。

バルト三国も、グルジアも、アルメニアも、中央アジアのイスラム教徒たちも、自らの民族の伝統の下に、モスクワからの共産党独裁支配に抵抗し、民族文化の解放と自立を求めている。

官僚主義的共産党独裁が少数民族文化を抑圧しているのはもちろんだが、ソルジェニーツィンのような立場からすれば、ソ連共産主義が多数派のロシア民族の宗教と伝統すら抑圧してきたことになる。

共産主義の内実は普遍主義的イデオロギーであり、その手段は官僚主義的独裁である。

風土の特殊性に根づいた民族文化の保持・発展を保障出来ないのは当然である。

特に、宗教が共産主義によって弾圧・形骸化されるに及んでは、民族主義と共産主義が相容れないことは明らかであろう。

共産主義と民族問題を考える時、ユダヤ人問題を避けて通ることはできない。

ユダヤ人はヨーロッパ各国で迫害されつつも、その経済的手腕には畏怖の念を持たれてきた。

ユダヤ人問題を、ユダヤ人問題のみとして孤立に解決することは至難の業である。

そこで、ユダヤ人マルクスは、ユダヤ人問題の最終的解決は、あらゆる差別そのものが解消される共産主義社会において可能になると考えた。

こういった思想的傾向の下に、共産主義という普遍主義的イデオロギー運動に献身するユダヤ人の数はきわめて多かった。

ユダヤ人問題という民族問題を、他の民族との相対的関連においてのみ解決することは不可能なので、共産主義という普遍主義的枠組みの中で解決しようという試みである。

プロレタリア国際主義という理念が現実になれば、確かにあらゆる民族問題は解消されるはずであった。

こういった背景からロシア革命においては、トロツキー、カメーネフ、ジノヴィエフらのユダヤ系革命家が大活躍した。

共産主義運動の普及において、たとえ共産主義者ではなくとも、ユダヤ人差別解消への希望から、共産主義に同情的であったユダヤ人が、大きな役割を果たしていたことは否定できない。

ポルシェヴィキ革命の折においても、革命ロシアが孤立しないために、ロシア人の国際的ネットワークに期待するところが確かに存在した。

しかし権力がレーニンからスターリンに移行するに従い事態は急変する。

庇を貸して母屋を取られることを心配したスターリンはトロツキーを始めとするユダヤ系革命家を徹底的に排除し、国際主義を捨て、一国共産主義の確立に走る。

この過程で官僚主義的独裁が定着するのみならず、ユダヤ人ネットワークの切捨て、国内少数民族への弾圧が決定的となるに至る。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

※ 次回、第2回連載 【第3章、裏切られた必然】 に続く。

この企画の紹介論文は、4回に分けてご紹介させて頂きます。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

《 参考注釈 》

ベルリンの壁が撤去されるのが、1989年の11月9日である。

ソ連邦が消滅するのは、1991年の12月26日である。

そして、1989年の6月3から4日には、北京で、所謂、天安門事件が発生している。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【 第1回掲載分の 補足的解説 】

上記の、第1回連載分の中に、愛国者にはやや物議をかもしそうな一文がある。

それは、『一時は無敵を誇った大日本帝国海軍の零式艦上戦闘機が、アメリカ側の相次ぐ技術革新により、たちまち時代遅れとなっていった過程と酷似している。』という文章についてである。

旧ソ連の抑圧的な体制と、日本の戦時下の状況を同様のもののように論じている点は、批判をこうむるかもしれない。

しかし、私が強調したいのは、日本人がその科学力と技術力を十二分に発揮していれば、原子爆弾ですら日本の方が早く開発できた可能性すらあるという事である。

当時の日本の理論物理学は既に世界の最高水準にあった。

戦後、ノーベル物理学賞を受賞する湯川や朝永のような若い理論物理の研究者もいた。

しかし、勿論、予算の制限はあったとはいうものの、陸軍の官僚主義的研究体制は日本人の科学力、技術力を十二分に発揮させることを阻んでいたのは事実である。

軍部の行き方に反発した理化学研究所の仁科博士は原爆開発に関してサボタージュを続けていたとも伝えられている。

ともかく、アメリカのように潤沢な予算をもって、なおかつ、ユダヤ人の亡命科学者に自由に原爆開発をやらせるような体制は残念ながら日本には無かったのである。

戦時下のやむをえぬ統制を何でも軍国主義の名の下に批判することには私は反対である。

しかし、愛国心が科学技術の発展を鼓舞したのも事実ではあるが、また反面、近代化を急いだ日本に、自由な科学技術研究の余裕が無かったというのもまた、事実であろう。

そのような歴史の両面を見なければ、ならないと思う。

国を深く愛するものこそ、歴史的事実を客観的に研究する必要があり、自国の欠点も直視する科学者の目が必要であろう。

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年09月

- 2013年08月

- 2013年07月

- 2013年06月

- 2013年05月

- 2013年04月

- 2013年03月

- 2013年02月

- 2013年01月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年09月

- 2012年08月

- 2012年07月

- 2012年06月

- 2012年05月

- 2012年04月

- 2012年03月

- 2012年02月

- 2012年01月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年09月

- 2011年08月

- 2011年07月

- 2011年06月

- 2011年05月

- 2011年04月

- 2011年03月

- 2011年02月

- 2011年01月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年09月

- 2010年08月

- 2010年07月

- 2010年06月

- 2010年05月

- 2010年04月

- 2010年03月

- 2010年02月

- 2010年01月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年09月

- 2009年08月

- 2009年07月

- 2009年06月

- 2009年05月

- 2009年04月

- 2009年03月

- 2009年02月

- 国際情勢(海外のニュースなど)(364)

- 未来学(84)

- 国内情勢(321)

- 近況ニュース(活動記録など)(378)

- Media Review(138)

- エッセイ(40)

- 詩・俳句(38)

- 芸術活動(芸術関係)(17)

- 「ドンと来い!大恐慌」関連(33)

- その他(10)

- 311・原発事故関連(9)

- NHK捏造事件と無制限戦争(72)

- 「永久国債の研究」関連(10)

- 「鳩撃ち猟」レポート(8)

- 【藤井厳喜アカデミー第1弾・国民の為の政治学シリーズ】(17)

- 【藤井厳喜アカデミー第2弾・日本を復活させる智恵─増税を許すな!】(4)

- 【藤井厳喜アカデミー第3弾・国際関係論入門】(8)

- 政治学(21)

- 特集『東アジア共同体は亡国への道』大シナ帝国成立を阻止せよ(8)

- 猫・Animal関係(10)

- FMラジオつくば【KENNY'sProject】(84.2mhz/TUE/22-23)(21)

- シリーズ 『共和制革命を狙う人々』(9)

- 《拡散希望》AJERチャンネル出演【藤井厳喜】「『真実の日中関係:毛沢東の発言を検証する」1,2 他

- 《拡散希望》AJERチャンネル出演【藤井厳喜】「朝鮮と台湾」1,2 他

- 12月18日(水)16時から17時半 ニッポン放送「ザ・ボイス!そこまで言うか!」出演:フリートークコーナーでは「CHINAの属国化するイギリス」について語る(動画付)

- 《拡散希望》【藤井厳喜】ラヂオつくば(84.2mhz) #ksproject 2013年12月17日(火)22時から出演【KENNY'sProject】ヨーロッパでなくなるヨーロッパ:英独仏の変貌【2013/12/17】ノンカット版動画付

- 《拡散希望》AJERチャンネル出演【藤井厳喜】1「TPPと南北問題」、2「ローマ法王のクリスマス・プレゼントとカジノとビットコイン」他

- 《拡散希望》AJERチャンネル出演【藤井厳喜】「特定秘密保護法に賛成する!!!」1、2他

- 《拡散希望》【藤井厳喜】ラヂオつくば(84.2mhz) #ksproject 2013年12月10日(火)22時から出演【KENNY'sProject】超親日国ポーランドは暗号技術大国:戦前から続く日本との絆【2013/12/10】ノンカット版動画付

- 《拡散希望》AJERチャンネル出演【藤井厳喜】「米中対決時代:人民元高政策導入と防空識別圏問題」1、2他

- 《拡散希望》AJERチャンネル出演【藤井厳喜】「Chinaの属国化するイギリス:キャメロン英首相の売国外交」1、2他

- 《拡散希望》【藤井厳喜】ラヂオつくば(84.2mhz) #ksproject 2013年12月第1週分【KENNY'sProject特別編】憂国忌と群青忌を語る:憲法改正の必然性【2013/12/1週分フォローアップ版】ノンカット版動画付